Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso.

Albet Camus

Fotografía destacada: Abel Bellido Córdoba: ABECOR

El pasado 10 de marzo de 2025 se cumplieron cinco años desde que se declaró el confinamiento a nivel mundial debido a la pandemia de COVID-19, un periodo que se extendió mucho más allá de los cuarenta días iniciales.

Resulta imposible olvidar las imágenes apocalípticas de grandes ciudades completamente desiertas, como nunca antes las habíamos visto. Solo se permitía salir de casa para realizar compras, según la terminación del documento de identidad. Además, era obligatorio llevar mascarilla (escasa y costosa por la especulación), lentes, gorra y, en muchos casos, ropa especial, incluso desechable. No era raro ver a personas con improvisados mamelucos de cuerpo entero que recordaban a los personajes de la serie «Los Teletubbies».

Los supermercados imponían aforos limitados, lo que generaba largas e interminables filas en las que era imprescindible mantener una distancia de metro y medio entre las personas. Muchos llevaban mochilas y maletas para transportar sus compras, y los espacios de atención al cliente parecían depósitos de aeropuerto por la cantidad de equipaje acumulado de forma caótica.

Salir de casa significaba también enfrentar el miedo. Si pasábamos por la vivienda de un vecino contagiado, cuyo estado podíamos ver en aplicaciones de mapeo de contagios, automáticamente cruzábamos a la acera opuesta, como si la enfermedad fuese una peste incontrolable <porque eso creíamos>. Toser o estornudar en público era prácticamente un pecado mortal: todos alrededor miraban con temor y se alejaban de inmediato.

El regreso a casa no era más sencillo. Caminábamos con nuestras maletas cargadas de alimentos, con la mascarilla dificultando la respiración. Si alguien osaba bajársela por un momento, recibía reproches inmediatos desde la distancia, recordándole la gravedad de su «irresponsabilidad». En cada esquina, controles militares y policiales verificaban permisos y autorizaciones, mientras el miedo al contagio y a la muerte nos acompañaba en cada paso.

Al llegar a casa, iniciaba el protocolo de desinfección: pasar por el pediluvio, ser rociados con amonio cuaternario de quinta generación, colocar la ropa en una bolsa para lavar o desechar y, finalmente, ir directo a la ducha, despojándonos de todo como si estuviéramos a punto de entrar en una cámara de descontaminación.

Leer «La peste» de Albert Camus en aquellos días era como revivir una historia de 1947 en pleno siglo XXI. Contagios, muerte, dolor, miedo por uno mismo, la familia y los amigos. Como si el escritor hubiera tenido una visión del futuro, describiendo con precisión lo que sucedería 73 años después.

Una generación de médicos, paramédicos, policías, militares y trabajadores esenciales mantuvieron en funcionamiento los sistemas de salud, los servicios públicos, los medios de comunicación y el abastecimiento de bienes. Muchos de ellos sacrificaron sus vidas en cumplimiento de su deber, son nuestros héroes anónimos. Mientras tanto, amigos, familiares, vecinos y seres queridos engrosaban a diario las cifras de fallecidos, víctimas de un virus diminuto, invisible, pero mortal, que avanzaba implacable.

Contagiarse y necesitar terapia intensiva era jugar a la ruleta rusa. La falta de camas hacía que la espera fuera interminable, una antesala del infierno donde muchos daban su último suspiro sin poder despedirse de sus seres queridos. Hospitales y cementerios desbordados nos recordaban que, a pesar de los avances científicos, la humanidad aún podía ser vulnerada por un enemigo invisible.

Los laboratorios trabajaban contra el tiempo en la creación de vacunas experimentales que tardaban en llegar. En medio de la desesperación, surgieron ‘sabios de plaza’ ofreciendo tratamientos caseros, mientras que algunos, con mayor elocuencia, convencieron a la gente de que la lavandina o un antiparasitario veterinario eran la solución milagrosa contra el SARS-CoV-2, pero la pandemia no hacía distinciones y seguía cobrando vidas, mientras la humanidad intentaba aferrarse a cualquier esperanza. Las redes sociales se convirtieron en nuestro refugio, donde a través de la pantalla de un teléfono móvil o una computadora intentábamos mantenernos conectados con amigos y familiares. Y, sin duda, la creatividad floreció en los momentos más oscuros.

Las escuelas y universidades tuvieron que adaptarse de un día para otro a la educación virtual, y los estudiantes se enfrentaron una nueva forma de aprender. Sin embargo, la falta de contacto social y la inexperiencia de muchos docentes en el uso de tecnologías dificultaron la enseñanza y marcaron un antes y un después en la educación a nivel global.

Pese a ese panorama sombrío, la humanidad logró levantarse. Sin embargo, pagamos un alto precio por el aprendizaje y, paradójicamente, no aprendimos mucho de aquella dura experiencia.

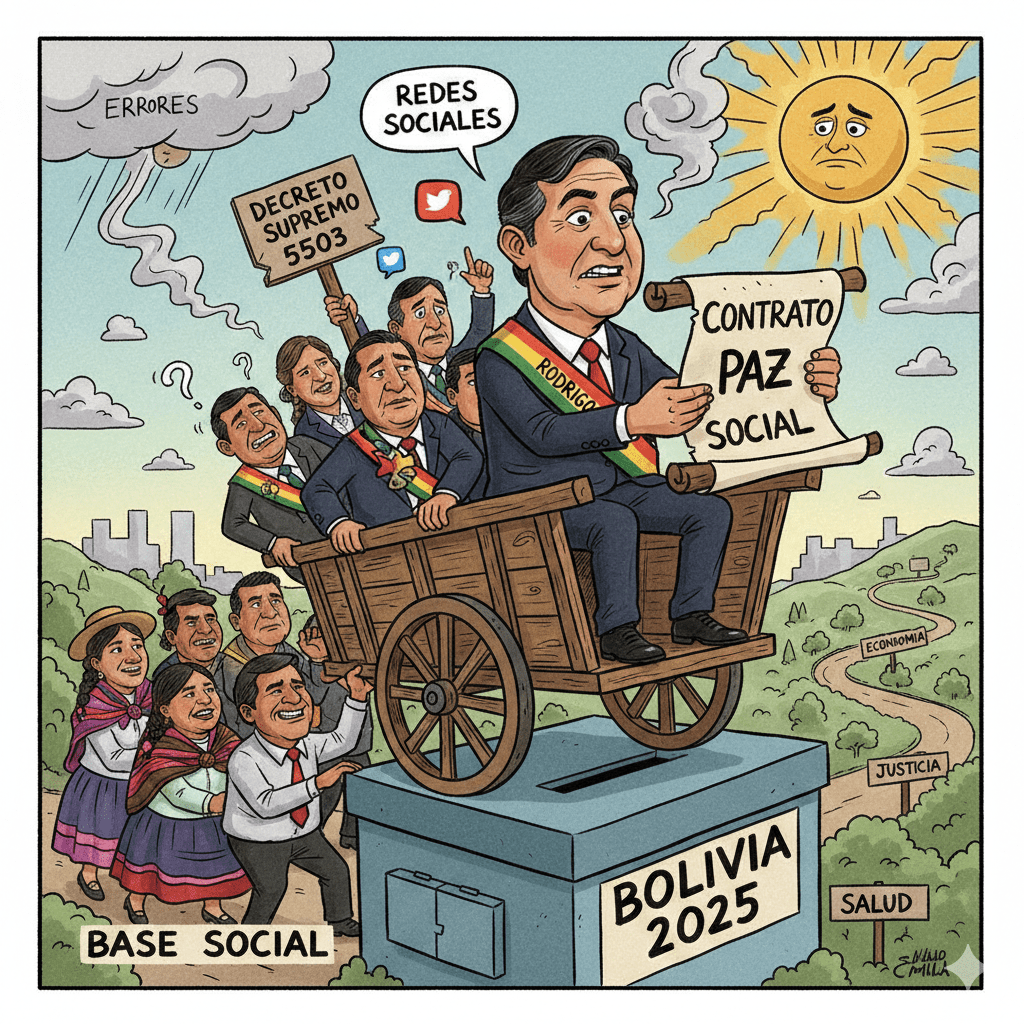

Hoy, cinco años después, enfrentamos nuevos «virus» que nos atacan de manera diferente y sistemática: desempleo, escasez de divisas, inflación descontrolada y el encarecimiento de los alimentos y productos básicos. Esta vez, el enemigo no es invisible; es perfectamente identificable y está presente en todos los niveles del Estado. Lo más preocupante es que fue elegido democráticamente por una mayoría que en su momento confió en él. Ahora, muchos consideran que fue un error, salvo aquellos que disfrutan de los beneficios de los altos salarios que paga un Estado fallido, mientras la mayoría de la población enfrenta carencias.

Escuchar a un pseudoeconomista, como si estuviéramos cinco años atrás, sugerir nuevamente confinamientos, educación virtual, trabajo remoto y restricciones de movilidad para «ahorrar combustible» –cuando ni siquiera hay suficiente– es desesperanzador. Hoy, el peligro no es una pandemia, sino un gobierno cuyas políticas económicas resultan más devastadoras que el propio SARS-CoV-2. La diferencia es que, contra aquel virus, teníamos opciones de protección; en cambio, contra la crisis actual, parece más probable que sucumbamos a la pobreza y la inseguridad antes que encontrar una salida.

Si seguimos este camino, nos dirigimos directamente al precipicio. No podemos vivir de propaganda demagógica ni de frases vacías como «somos un país industrializado», «nuestra economía está estable» o «el gigante del acero está despertando», cuando lo único que hacen es desangrar aún más un erario nacional ya empobrecido. Porque, al final, la costosa propaganda radial y televisiva la pagamos todos.

Sobrevivimos al COVID-19, ¿seremos capaces de sobrevivir al MAS?

Puedes escuchar un análisis reflexivo sobre este artículo en mi Podcast de Spotify. CLIC AQUÍ…

Deja un comentario