Por Marcelo Urjel

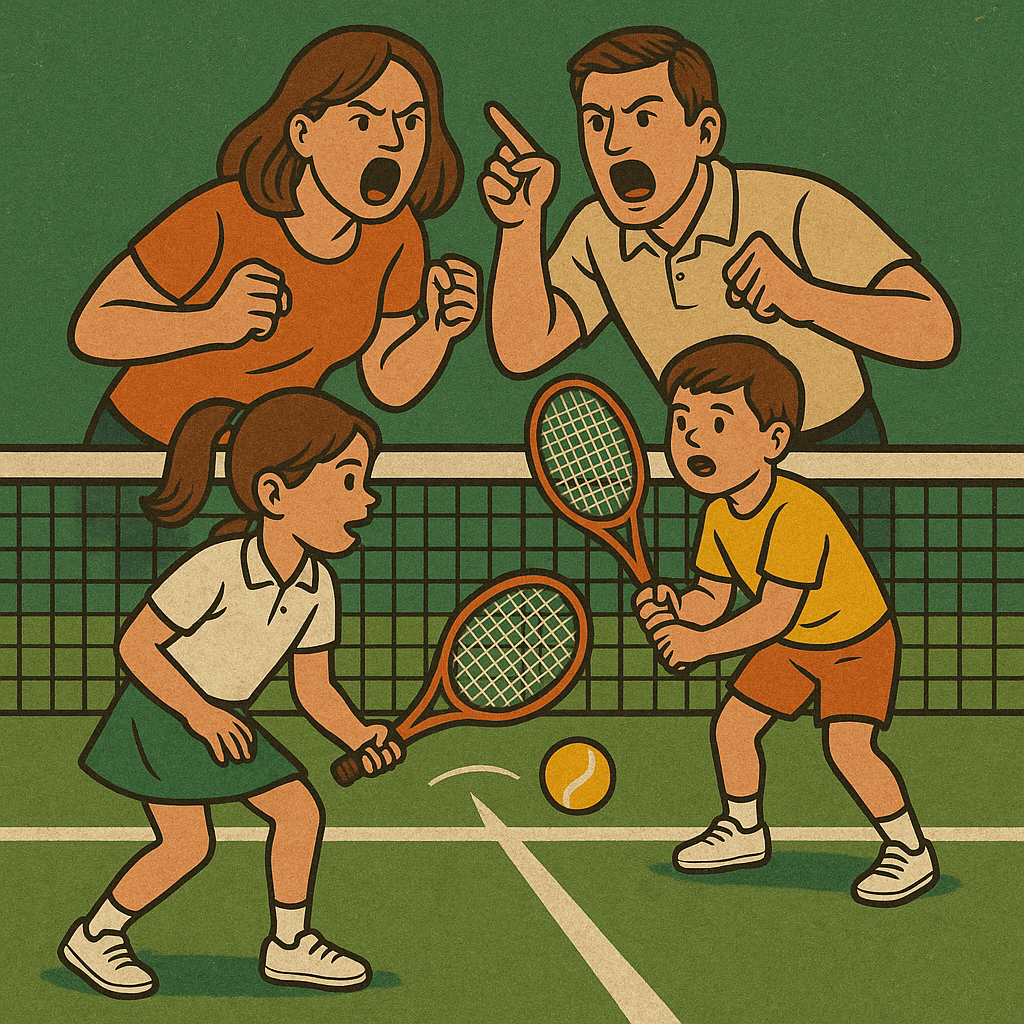

Dicen que el tenis es un deporte individual. Excepto cuando papá y mamá deciden jugarlo también. No con raqueta, claro, sino con instrucciones desde la grada, miradas asesinas al árbitro, consejos técnicos entre cambio de lado y, en casos más avanzados, discusiones tácticas a grito pelado durante el partido. Porque si algo nos ha enseñado el circuito junior es que el verdadero protagonista no siempre está en la cancha. A veces está fuera, vestido con gorra, cara tensa y la absoluta certeza de que él sí sabe cómo se juega esto.

Al parecer, el sueño de todo niño que entra a una escuela/academia de tenis no es divertirse, superarse o hacer amigos, sino convertirse en el próximo Nadal… o en el primer trofeo viviente de sus padres. Y si para eso hay que corregirlo en cada punto, gritarle que se mueva, recordarle lo mucho que costó ese torneo, o incluso discutir con el entrenador, pues que así sea. Porque ya no basta con ser padre: hay que ser coach, psicólogo, fisioterapeuta y, en ratos libres, estratega de guerra.

Claro, el niño probablemente solo quiere jugar, probar si ese revés cruzado que practicó el miércoles le sale, o terminar rápido para irse a comer una salchipapa. Pero eso es irrelevante. Lo importante es el ranking. Porque si no suma puntos esta semana, ¿de qué sirvieron las tres horas diarias de entrenamiento y las ocho conversaciones con el entrenador que, por supuesto, no entiende al niño como lo entienden sus padres?

Y ojo, que todo esto viene del amor. Amor mal entendido, pero amor al fin. Del tipo que exige, que presiona, que compara. Amor que mide su efectividad por el número de trofeos y que se decepciona si el rival (ese niño con padres menos involucrados) gana. Porque perder no es parte del juego, es una ofensa familiar. ¿Autonomía del niño? ¿Disfrutar del proceso? ¿Aceptar el error como parte del aprendizaje? Palabrería moderna. Lo importante es que no falle ese punto de break. Y si lo hace, que al menos aprenda que papá lo vio y lo desaprueba con firmeza desde la gradería.

Los entrenadores, por supuesto, son una figura decorativa. Un lujo que se paga para tener a alguien lanzando pelotas. Pero cuando se trata de decisiones reales, papá tiene la última palabra. Aunque no sepa sostener una raqueta sin que le tiemble la muñeca, él ha visto suficientes partidos y ejemplos en redes sociales como para saber que su hijo necesita atacar más. Y si el entrenador dice lo contrario, bueno, que lo diga en silencio, que para eso le pagan.

Y si todo esto no fuera suficiente, están los clásicos: padres que se pelean entre ellos por una bola dudosa, madres que discuten con el árbitro de 15 años de experiencia, abuelos que amenazan con denunciar al torneo porque el sorteo no les favoreció, padres o madres o abuelos que festejan malos comportamientos del niño/a en la cancha ya sea robando una bola buena o haciendo gestos contra el contrincante. Y mientras tanto, los niños, que deberían estar aprendiendo sobre respeto, resiliencia y juego limpio, aprenden que si lloras lo suficiente o gritas más fuerte que los demás, quizá el mundo te dé la razón.

¿El resultado? A veces un buen jugador. Otras, un adolescente agotado, ansioso o aburrido del tenis antes de los 15. Pero eh, al menos quedó claro quién mandaba en la cancha. Porque más allá del deporte, lo importante es que los demás sepan que tu hijo no está solo: tiene detrás una fuerza aérea, terrestre y emocional que lo sobrevuela, lo dirige, lo corrige… y, de paso, le quita el aire.

Pero tranquilos. Todo sea por su bien. ¿Verdad?

Deja un comentario