por Chelo Urjel*

*Agradecimiento:

A mis tías, tios, y a mi señora, por recordarme en cada conversación

que las mejores ideas nacen del intercambio sincero.

Esas charlas, llenas de humor y sabiduría cotidiana, son una de las

afinidades que el tiempo me ha enseñado a valorar: las que elevan,

inspiran y enseñan.

Nos hemos preguntado alguna vez por qué cuesta tanto cambiar la forma en que pensamos. Por qué, aun viendo que hay otras maneras de hacer bien las cosas, seguimos aferrados a la nuestra. Tal vez no se trata de inteligencia ni de educación, sino de humildad. De ese músculo que casi nadie entrena: el de escuchar de verdad.

Hay un chip que no viene de fábrica, sino que se forja con el tiempo. Lo moldean las conversaciones que escuchamos de niños, las actitudes de nuestros padres, los amigos del colegio, las ideas de los profesores, las rutinas que adoptamos sin pensarlo y los círculos en los que decidimos permanecer. Así, casi sin darnos cuenta, vamos acumulando certezas, miedos y prejuicios que se convierten en la programación invisible de nuestra forma de pensar. Con el tiempo, esas formas de ver el mundo nos agrupan en afinidades, explícitas o silenciosas, que refuerzan lo que somos, para bien o para mal. Y aunque muchos se llenen la boca diciendo que son “abiertos”, “tolerantes” o “progresistas”, en el fondo siguen aferrados a los mismos patrones, las mismas excusas y los mismos temores.

Me pregunto, honestamente, de qué depende que algunos logren cambiar conceptos sin perder valores, mientras otros confunden abrir la mente con perder el alma. Los estoicos decían que no debemos temer a las ideas nuevas, sino a las pasiones que nos impiden verlas con claridad. ¿Dónde está esa línea delgada entre quien escucha y quien simplemente oye? Porque escuchar implica comprender, ponerse en el lugar del otro, aceptar que no tenemos el monopolio de la razón. Oír, en cambio, es ese ruido de fondo que nos permite seguir creyendo que tenemos la última palabra, que somos los lúcidos en medio de una sociedad de necios.

Nos cuesta demasiado ponernos en los zapatos de los demás. Epicteto decía que “tenemos dos oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos”, pero parece que usamos la boca para justificar lo que no entendemos. Si vemos una familia con hijos bien educados, respetuosos, sensibles, y sabemos que esos padres hacen ciertas cosas que nosotros no hacemos… ¿por qué nos cuesta tanto reconocer que podríamos aprender de ellos? No se trata de copiar ni de renunciar a nuestros valores, sino de aceptar que hay más de una forma de hacer bien las cosas.

Sin embargo, ahí aparece el orgullo, esa armadura invisible que nos impide cambiar de dirección, pedir disculpas o admitir que otro lo está haciendo mejor. Séneca lo decía sin rodeos: “Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige.” Nos cuesta tanto bajar la guardia, que preferimos encallar antes que reconocer que el rumbo necesita ajustes. Y cuando no lo hacemos, la vida, o el país, nos pasa por encima.

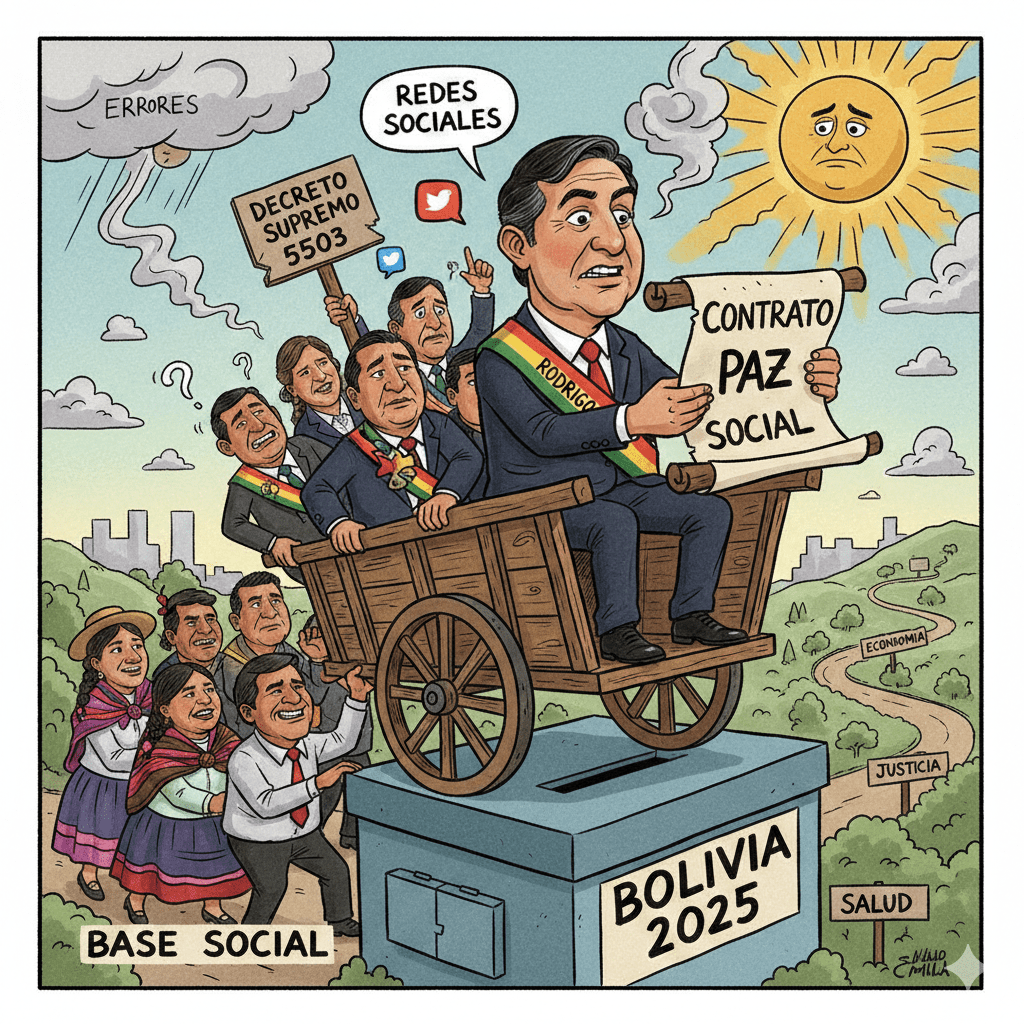

Esa misma rigidez mental que vemos en lo cotidiano, en nuestras familias, en el trabajo, en los pequeños desacuerdos, es la que después se amplifica en la política y en la sociedad. Y sí, también pasa en nuestro contexto más amplio, en Bolivia, donde el fanatismo político ha reemplazado al pensamiento crítico. Donde la gente no escucha, solo espera su turno para gritar. Todo está contaminado por la negatividad: que este va a robar, que aquel no sirve, que nada va a cambiar. Vivimos en una constante profecía autocumplida: tanta energía negativa termina saboteando cualquier intento de hacer las cosas bien. Es un círculo vicioso de desconfianza, cinismo y resignación. Marco Aurelio advertía que “la mente se tiñe del color de sus pensamientos”. Quizás por eso el país se ha ido tiñendo de gris.

Hemos hablado de lealtades, de dónde poner nuestro tiempo, de la hipocresía política y social, del rol de los padres. Pero hay una pregunta que vuelve como un eco: ¿por qué somos una bolsa de quejas? Todo se resume en lo mismo: pensamos desde el bien individual. Si algo no nos beneficia directamente, lo saboteamos. Si alguien intenta hacer, lo criticamos. Y mientras tanto, el país, los clubes, las familias, los proyectos… se estancan.

¿Cuándo vamos a ponernos la camiseta y enfrentar de verdad?

¿Cuándo vamos a tener la valentía de decir “yo no debería opinar en esto porque tengo un conflicto de interés”?

¿Cuándo vamos a dejar de ser tibios, de jugar con la derecha y la izquierda según nos convenga?

¿Cuándo vamos a dejar de manejar las cosas por detrás, de manipular, de esconder, de mentirnos entre nosotros?

Nos creemos expertos en todo. Le decimos al técnico a quién debe poner, al entrenador cómo debe entrenar, al político qué debería hacer, al médico qué receta usar. Y lo peor: lo hacemos sin haber estado nunca en el lugar de esa persona.

Quizás la soberbia colectiva sea la actualización más resistente de ese chip mental.

Y la pregunta final, la que incomoda, es: ¿hasta cuándo vamos a aguantar tanta mala energía sin enfermarnos por dentro?. Porque el veneno no viene de afuera. Lo fabricamos nosotros, todos los días, cada vez que decidimos no escuchar, no confiar, no cambiar.

Y quizá ahí esté la paradoja: así como existen afinidades que elevan, inspiran y construyen, también existen otras, ruidosas, mediocres y cómodas, que se alimentan de la queja, del resentimiento y del miedo. Son las que más perduran, las que se aferran a su propia sombra y contaminan todo lo que tocan. Pero si uno tiene la voluntad de hacerlo, puede elegir mentalmente a cuáles abrirse y cuáles repeler. Ahí entra el verdadero trabajo interior: reconocer los egos, evitar las malas afinidades y esquivar la energía que destruye lo que vale. Porque al final, esas afinidades silenciosas, las que elevan, inspiran y enseñan, son las únicas que valen la pena mantener en el largo plazo. Dichosos aquellos que las encuentran… y más aún los que saben conservarlas.

Replica a mikerodand Cancelar la respuesta