Por Marcelo Urgel

Dicen que las leyes están para cumplirse… salvo cuando uno ya ha probado el dulce néctar del poder. Porque claro, ¿quién va a dejar que un pequeño detalle llamado Constitución le impida volver a sentarse en el trono? Sería casi grosero. Es como pedirle a un rey que abdique por voluntad propia: impensable, absurdo, innecesario. Sobre todo, si la corona ya le queda a medida.

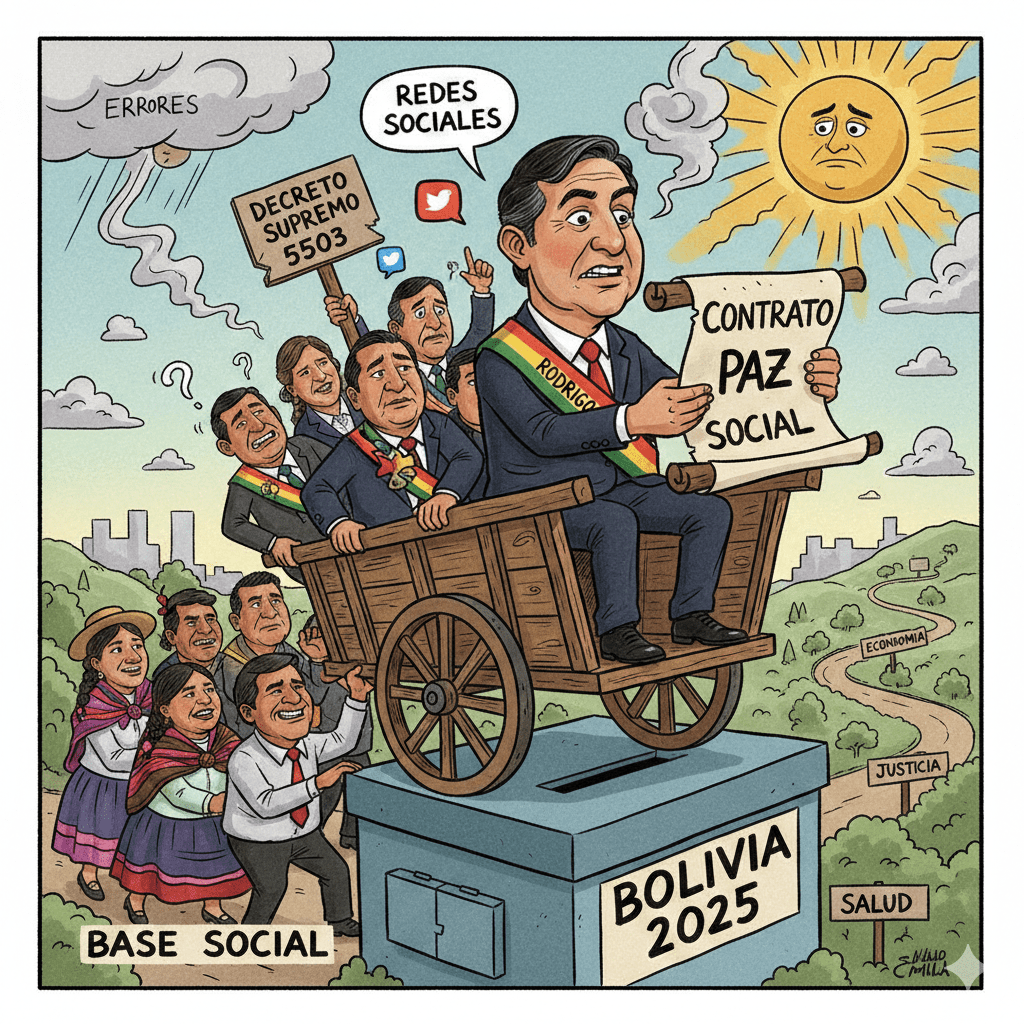

Y lo más fascinante del asunto no es el candidato que no se cansa de postularse –sin importar cuántos fallos le recuerden que ya no le toca–, sino la orquesta de aplausos que lo sigue, afinada, fiel, casi devota. Porque hemos llegado a un punto en el que la lógica es un estorbo, la ley una sugerencia, y el poder… bueno, el poder es el único evangelio que aún se predica con fervor.

Ahora, si aparece un obstáculo legal, ¡no hay problema! Se saca de la manga la carta mágica: los derechos humanos. Porque, al parecer, estos derechos ya no son un escudo para proteger al ciudadano de los abusos del Estado, sino una herramienta conveniente para reinterpretar la ley según los propios intereses. “Tengo derecho a ser elegido”, dicen, aunque la Constitución diga otra cosa. “Tengo derecho a decidir mi futuro político”, aunque el futuro del país se vea arrastrado en el intento. Así, los derechos humanos se convierten en el comodín favorito de quienes buscan justificar lo injustificable.

Y la sociedad… ah, la sociedad. Testigo silente, cómplice pasiva. Sigue avalando este desliz perpetuo hacia el vacío, como si estuviera bajo un hechizo colectivo que le impide distinguir entre derecho y capricho, entre liderazgo y adicción al poder. Se aplaude al que se impone sobre las normas, como si violar la ley fuera prueba de fortaleza y no síntoma de decadencia.

Pero tranquilos, no estamos hablando de ningún país en particular. No, este artículo no trata sobre una república andina con inclinaciones mesiánicas. Esta es una simple reflexión sobre entidades mucho más cercana a usted, querido lector. Entidades donde también hay quienes creen estar por encima de las reglas, donde las normas estorban y el poder se idolatra, aunque ello implique torcer lo más básico del contrato social: el respeto a las leyes.

Así que no se confunda. Esto no es una crítica política. Es apenas un espejo. Y como todos los espejos, lo que más incomoda no es el reflejo… sino darse cuenta de que somos parte del cuadro. Porque cuando aceptamos que se invoquen los derechos humanos para pisotear las normas que nos rigen, no estamos defendiendo la justicia. Estamos enterrando los valores que alguna vez dijimos que queríamos proteger.

Deja un comentario